El momento bisagra del programa económico

Al momento de cerrarse este informe continuaban las negociaciones entre el gobierno argentino, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el FMI. Todo indica que los anuncios concretos habrán de demorar algunos días, en un impasse en el que se trata de contener las expectativas con intervenciones recurrentes en el mercado de cambios por parte del Tesoro argentino y el Banco Central; al tiempo que, desde Washington, las señales apuntan a no dejar dudas con respecto a que algún mecanismo de respaldo financiero al país terminará siendo anunciado.

“El aspecto más difícil de la estabilización es la transición hacia el crecimiento” (Rudiger Dornbusch)

Una economía bimonetaria con tipo de cambio flexible permite distribuir de un modo menos disruptivo los impactos de ciclos en los que el plano se inclina hacia mayor demanda o menor oferta de moneda extranjera. La clave es que existan opciones de activos externos diversificados, es decir, que la crisis no derive en el retiro de billetes, desde el sistema financiero hacia el “colchón” y que, al mismo tiempo, una preferencia temporal por la dolarización se transforme en mayor oferta de créditos en esa moneda en el mercado local. Simultáneamente, que la caída de la demanda de pesos pueda frenarse no con abuso de cepos, sino con instrumentos genuinos, que pasan por mantener acotadas las expectativas de inflación. La Argentina está lejos de conformar la institucionalidad de un régimen bimonetario como el de Perú y Uruguay, pero la actual crisis puede ser la oportunidad para que las medidas a adoptar vayan plantando mojones en esa dirección, otorgando mayor consistencia a las decisiones inmediatas.

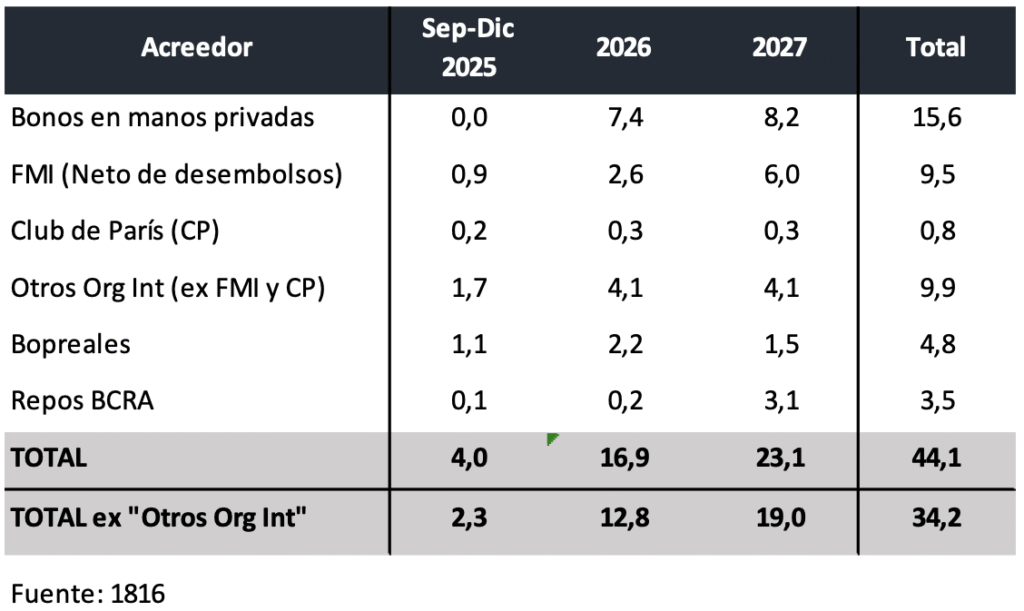

La escasez de reservas en un contexto de vencimientos crecientes de compromisos externos, la crisis de gobernabilidad y los serios problemas de gestión que afectan a la administración nacional son falencias que no pueden resolverse en forma milagrosa. Requieren “muletas” que, en el primer caso, puedan ser proporcionadas por algún tipo de garantía que surja de las negociaciones entre las autoridades locales, el FMI y el Tesoro estadounidense, para alejar el riesgo de default de los bonos soberanos. Y, en el segundo y tercer aspecto, por un relanzamiento del gabinete y un acuerdo “programático” entre el gobierno y la fracción de la oposición que reconozca que volver a la época de los cepos instaurada en 2011 sería condenar el futuro del país.

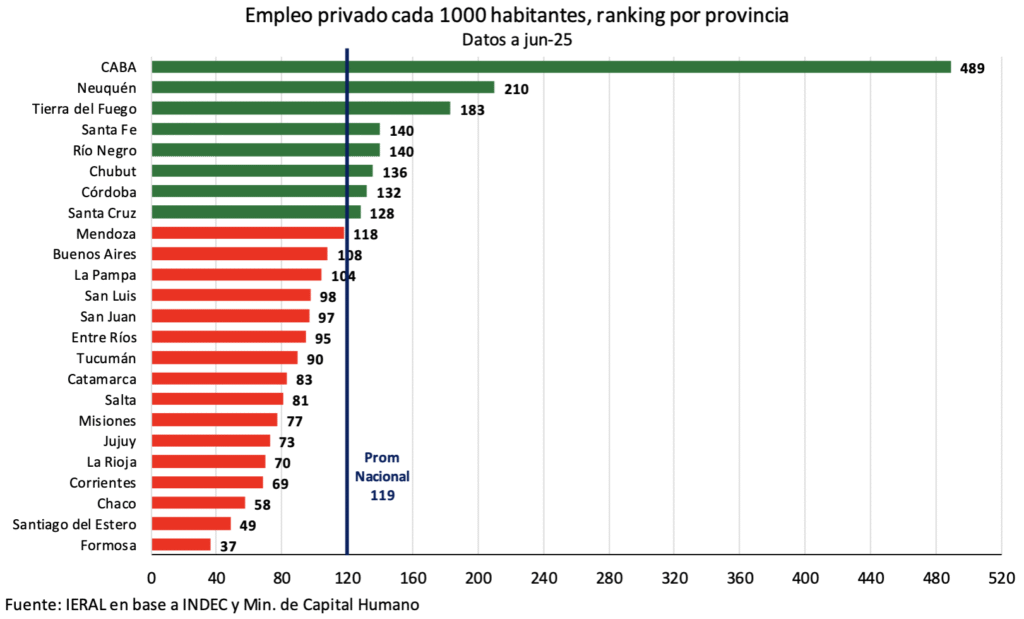

Es posible que un acuerdo con la “liga de gobernadores” encuentre dificultades para construir mayorías permanentes en el Senado, pero sí debería ser suficiente para que esto ocurra en la Cámara de Diputados, dada la ponderación en ese recinto de representantes de provincias en las que el empleo privado es el que “manda” en términos de agenda política. Y para la Argentina es imprescindible empezar a materializar “reformas estructurales”, en la medida en que se acepte que es imposible que la locomotora del crecimiento siga siendo el gasto público, y que el futuro depende de la capacidad del país de insertarse en las cadenas de valor globales (o las que depare la geopolítica) de sectores tan variados y prometedores como los hidrocarburos, la energía nuclear, la minería, la industria con algún grado de especialización, una gama amplia de servicios que incluye medicina, economía del conocimiento y turismo. Sin olvidar la agroindustria, que en la Argentina captura aproximadamente el 16 % del empleo total, cuando en Brasil ese guarismo llega al 26%. Vale decir, algunos de estos sectores ya han alcanzado a mostrar en buena medida su potencial, pero es indudable que una proporción importante de empresas locales necesita instrumentos para adaptarse y reconvertirse, de modo de no perder ese tren. La industria del juicio, la cuestión laboral y un profundo aggiornamiento tributario son reformas que no pueden esperar.

Obsérvese que, en promedio, en el país hay 119 empleos privados cada 1000 habitantes, y que cerca o por encima de ese guarismo se encuentran CABA, Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Cruz, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Las provincias en las que se contabilizan menos de 75 empleos privados cada 1000 habitantes son Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, La Rioja y Jujuy.

Debería estar fuera de discusión que el ajuste fiscal ha servido para una primera etapa de desinflación de la economía, pero que la tarea actual es más compleja todavía, porque se trata del empalme de la estabilidad al crecimiento. Tampoco alcanzaría con reformas estructurales como las descriptas, sino que también se impone un salto de calidad en la gestión de los recursos públicos, junto con la reconstitución de equilibrios macroeconómicos, ya que en el radar se ha agigantado la problemática del sector externo.

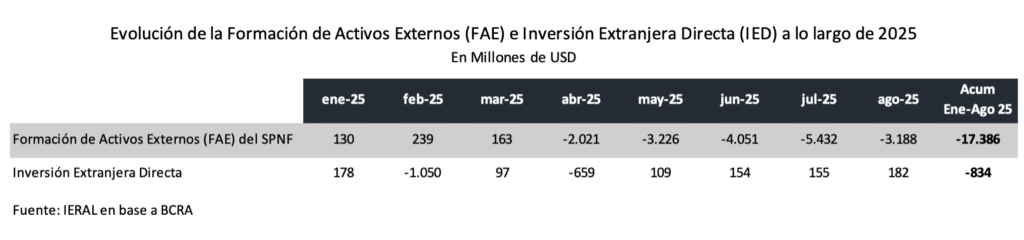

A mediados de año, antes del arranque de la volatilidad en la que derivó el rescate de las LEFI, la cuestión externa ya ocupaba espacio creciente en los informes de IERAL. En un momento en el que el discurso oficial seguía insistiendo en que “no necesitamos más reservas”, el cuadro de situación se hacía cada vez más complejo, ya que la cuenta corriente del balance de pagos seguía apuntando a un déficit del orden de los 2,0 puntos del PIB, cuando ya las tendencias recesivas se habían instalado, mientras que en la cuenta capital la formación de activos externos por parte de personas físicas ya alcanzaba una cifra anualizada equivalente a los 6,8 puntos del PIB, en un contexto en el que la Inversión Extranjera Directa brillaba por su ausencia.

A partir de allí, el “mercado” pasó a empujar en dirección a un ajuste externo y éste puede hacerse sólo de dos maneras: con una profunda recesión y un tipo de cambio suficientemente elevado como para dejar de depender del financiamiento externo o, por el contrario, con un mix de instrumentos que lleven la demanda de divisas a un andarivel “normalizado” y, sobre todo, que esa movida no termine en “el colchón”, fuera del sistema financiero. Esto implica completar tareas para que, por fin, la Inversión Extranjera Directa aparezca “en escena”, alimentando la entrada de capitales, de modo que el nuevo equilibrio se alcance sin una prolongada y profunda recesión, lo que supone también haber recuperado el acceso a los mercados voluntarios de deuda, de modo de refinanciar “naturalmente” los vencimientos.

Vencimientos en dólares del Tesoro y BCRA durante el mandato de Milei

En miles de millones de USD (incluye capital e intereses)

En un escenario de menor estrés externo, la imprescindible acumulación de reservas del Banco Central se podría hacer de un modo algo más gradual, en una transición apoyada en la “muleta” proporcionada por el Tesoro de EEUU/FMI, de modo de no forzar al extremo la paridad cambiaria.

Gobernabilidad y gestión interna, junto con apoyo externo vinculado a los vencimientos de deuda soberana, deberían servir para que la demanda de pesos deje de caer, un mecanismo imprescindible para comenzar a recuperar equilibrios macro. Pero no debe olvidarse que, en este terreno, siempre se puede estar peor.

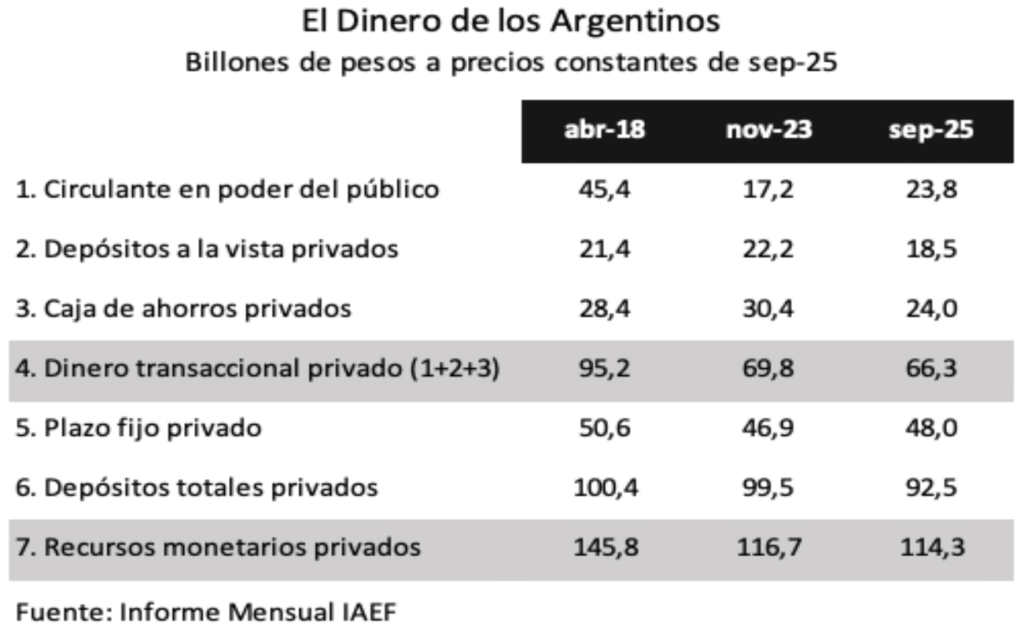

La economía no parece registrar “exceso de pesos” en el plano transaccional, como lo muestran los datos del Informe de IAEF de octubre. De acuerdo al estudio coordinado por el economista Alfredo Gutiérrez Girault, la suma del circulante, depósitos a la vista y cajas de ahorros equivale a dos tercios del guarismo de abril de 2018 medido en moneda constante.

Sin embargo, cuando se comparan los plazos fijos en manos de privados, se tiene que la magnitud actual es semejante a la de abril de 2018, siendo que los encajes de esos depósitos están constituidos en el presente por una mayor proporción de títulos públicos. Esto hace al sistema más vulnerable, porque un eventual retiro de plazos fijos repercutiría en venta de títulos públicos por parte de las entidades, complicando el roll over de la deuda doméstica. Por ende, el mandato que hoy tiene el gobierno es evitar que una crisis de balance de pagos termine contaminando a un sistema bancario que, hasta ahora, ha logrado mantenerse bastante al margen, excepto por el problema de morosidad creciente en el recupero de los créditos.

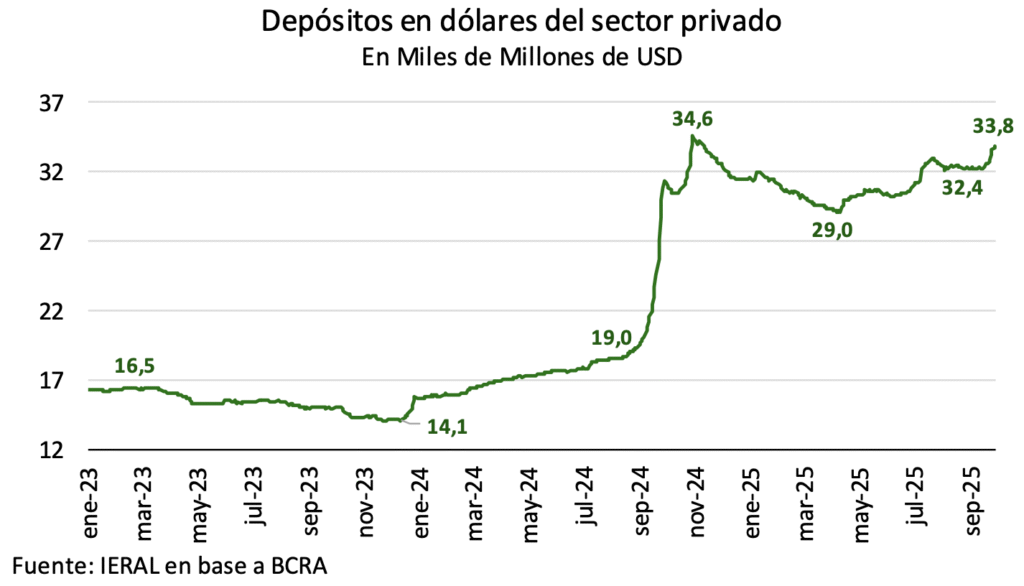

Un elemento positivo en medio de la crisis es que el sistema bancario no ha perdido el crédito de los ahorristas, como lo muestra la evolución de los depósitos en moneda extranjera de privados, actualmente en torno a 33,8 mil millones de dólares, más del doble de las colocaciones que se registraban a fin de 2023. Este es uno de los activos con los que se cuenta, que debería ser ponderado a la hora del diseño de las medidas en gestación.

En cambio, y también deber ser tenido en cuenta, vale consignar que en las sucesivas pulseadas del gobierno con el mercado, se hizo uso y abuso de mecanismos transitorios que no sólo no se sostienen en el tiempo, sino que al poco tiempo pasan a jugar en contra.

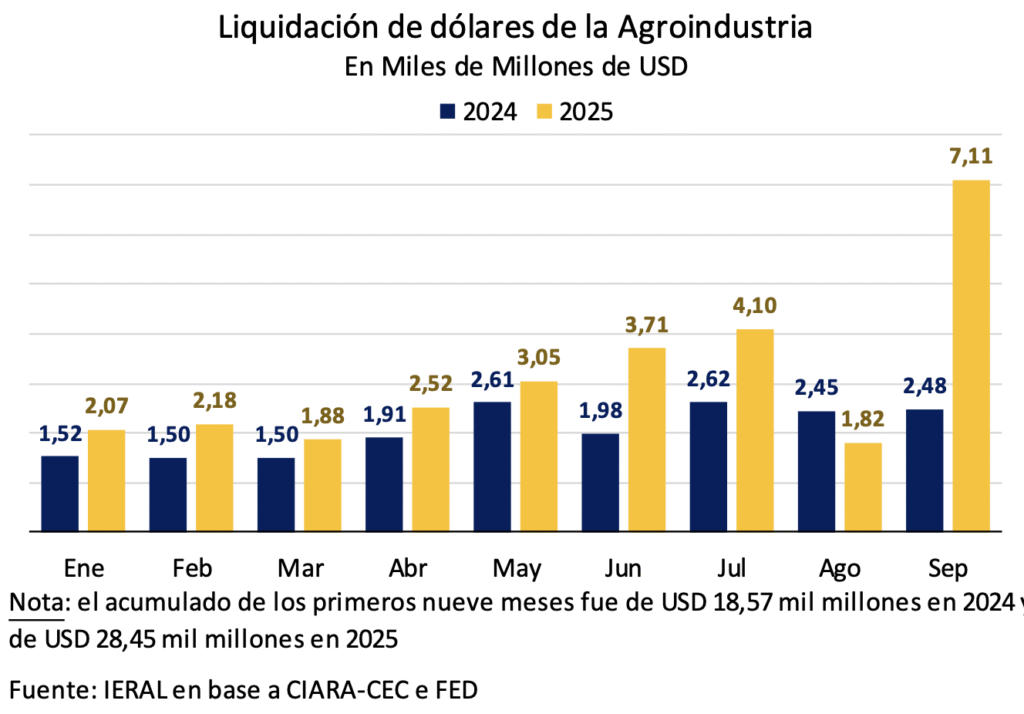

Es el caso de la eliminación temporal de retenciones para el complejo agrícola, que dio por resultado un septiembre record en materia de liquidaciones, en torno a los 7,1 mil millones de dólares, con corolarios de todos modos no demasiado constructivos: el Tesoro sólo capturó el 38,0% de ese flujo; el sacrificio fiscal fue del orden de los 0,2 puntos del PIB, y hubo también costo político, porque la mejora de precios al productor en este lapso no ha sido plena, considerando el valor teórico al mercado interno. Además, la “manta” se ha hecho más corta, ya que se prevé que para octubre-diciembre las liquidaciones de la agroindustria no superen un promedio de entre 700 y 800 millones de dólares, cuando en el período enero-setiembre los ingresos ocurrieron a un ritmo de casi 3,2 mil millones por mes.

Los efectos colaterales de esas medidas cortoplacistas no demoran en aparecer, e ilustran sobre las urgencias del “momento bisagra” en el que se encuentra el programa económico. Por caso, la recaudación del IVA DGI de septiembre mostró una caída de 3,0% desestacionalizada con respecto a agosto, reflejando el deterioro del mercado interno; pero al mismo tiempo, el IVA DGA se incrementó un 7,0%, poniendo en evidencia el adelanto de importaciones por expectativas de devaluación. Es difícil encontrar un mejor ejemplo de la bifurcación de caminos.

Los ajustes consistentes con algún mecanismo de garantías suministrado por el Tesoro estadounidense en el marco del acuerdo con el FMI pueden tener costos de corto plazo, pero serán mínimos comparados con opciones basadas en la represión financiera con un sistema bancario cada vez más “encepado”. No volver atrás, además, es la única vía razonable para que el riesgo país pueda retomar un ciclo descendente.

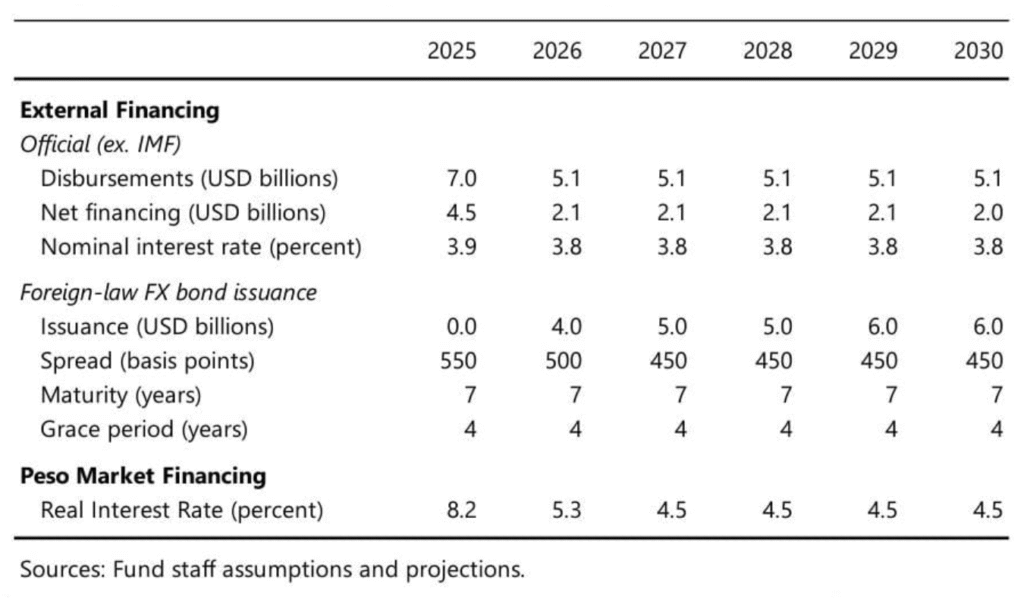

Al respecto, conviene tomar en cuenta las simulaciones del staff del FMI, para subrayar los supuestos que hacen factible la sustentabilidad de la deuda pública:

- A partir de 2026, el riesgo país debería ubicarse en 500 puntos, bajando a 450 puntos a partir de 2027

- Respecto de la tasa real de interés para la refinanciación de la deuda doméstica, se contempla un guarismo de 5,3% anual para 2026 y de 4,5% a partir de 2027

Ya se sabe que la gobernabilidad es clave para alcanzar objetivos tan ambiciosos. Pero también cabe preguntarse acerca del régimen monetario-cambiario que podría permitir acercar la realidad a ese escenario.

Hay que anotar, además, que un esquema de bandas cambiarias requiere de un nivel más elevado de reservas que uno de libre flotación, de acuerdo a la estadística del FMI que ordena el ratio reservas/PIB de acuerdo a cada régimen cambiario. De todos modos, utilizando la referencia de países cuyos regímenes van desde la libre flotación hasta esquemas definidos como “flexibles”, la Argentina debería aspirar a reservas equivalentes , al menos, al 20,0% del PIB, siendo que, en el presente, éstas se ubican en torno a los 6,0 puntos del PIB.

Jorge Vasconcelos

Coordinador General de Revista Novedades.